Immobilien Center Teeuwen GmbH – Immobilienmakler in Straelen

Aktuelles

-

News

News

19.02.2026

Heizungsprüfung und hydraulischer Abgleich: Welche Fristen gelten in 2026?

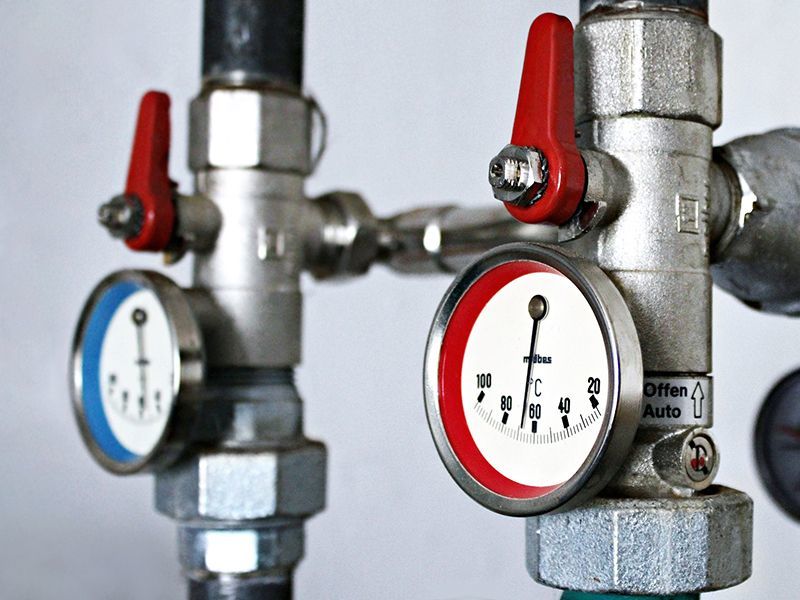

Was viele nicht wissen: Für Wohngebäude ab sechs Wohneinheiten besteht sogar die Pflicht zum Heizungscheck. Das regelt Paragraf 60b des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Regelung gilt für Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger. Darunter fallen etwa Gas-, Öl- und Holzheizungen. Nach 16 Betriebsjahren müssen sie überprüft werden. Heizungsanlagen, die 2010 eingebaut wurden, fallen daher noch in diesem Jahr unter die Prüfpflicht. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin.

Zeit bis Ende September 2027 haben Heizungen, die vor dem Stichtag 1. Oktober 2009 installiert wurden. Anlagen mit standardisierter Gebäudeautomation und solche, die einer vertraglichen Vereinbarung zur Energieeffizienzverbesserung unterliegen, sind von dieser Regel ausgenommen. Für Wärmepumpen in Gebäuden dieser Größe gilt eine separate Prüfpflicht. Das Team von Zukunft Altbau beantwortet Fragen zum Thema kostenfrei telefonisch oder per E-Mail.

Welche Fristen gelten?

Laut GEG ist es für Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten Pflicht, die Heizungsanlage im Haus nach mehreren Jahren von Fachleuten überprüfen zu lassen. Die Termine für die verpflichtende Wartung sind gestaffelt, je nach Alter der Heizungsanlage, wie folgende Beispiele zeigen:

Heizungen, die nach dem 30. September 2009 eingebaut wurden, müssen nach 16 Jahren geprüft sein.

- Einbau im Oktober 2009: Prüfung musste bis September 2025 erfolgt sein.

- Einbau im April 2010: Prüfung bis März 2026

- Einbau im September 2010: Prüfung bis August 2026

- Für Anlagen mit Einbau bis 30. September 2009 gibt es insgesamt noch etwas mehr Zeit für die Prüfung und zwar bis 30. September 2027.

Finden die Fachleute bei der Prüfung heraus, dass die Anlage optimiert werden muss, sind Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer dazu verpflichtet, diese Maßnahmen wiederum innerhalb eines Jahres durchführen zu lassen. Ziel des Gesetzes ist es, Energie möglichst effizient zu nutzen. Dazu müssen die Energieverluste der Anlage zunächst erkannt und anschließend behoben werden.

Check von Regelung bis Dämmung der Rohrleitungen

Bei der Heizungsprüfung klären Fachleute für Heizungsinstallation, Energieberatende oder Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger zunächst, ob die Regeleinstellungen der Heizung zur Nutzung im Gebäude passen. Des Weiteren prüfen sie, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Sie testen auch, ob sich die Vorlauftemperatur absenken lässt und eine effiziente Heizungspumpe vorhanden ist. Schließlich checken sie, ob die Dämmung der Rohrleitungen lückenlos ist.

Ist die Regelung der Heizungsanlage richtig eingestellt, werden die einzelnen Räume des Hauses konstant mit der passenden Vorlauftemperatur beheizt. Fachleute empfehlen, die Vorlauftemperatur nachts durch das Einstellen des Zeitprogramms herunterzuregeln. Indem man die Temperatur ein bis zwei Stunden vor der Nachtruhe absenkt und sie kurz vorm Aufstehen wieder erhöht, spart man Heizkosten. Das Vorgehen lohnt sich besonders bei älteren und schlecht gedämmten Häusern.

Sommerbetrieb? Heizung abschalten

Im Sommerhalbjahr sollten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer die Heizung ganz abschalten. Hier reicht es, die Warmwasserversorgung laufen zu lassen. Wird es kühler, schaltet man die Anlage beim Unterschreiten der Heizgrenztemperatur wieder an. So kann man verhindern, dass die Heizung während kühlerer Wetterperioden im Sommer oder im frühen Herbst unnötig anspringt.

Optimieren der Leistung dank hydraulischem Abgleich

Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass an jedem Heizkörper im Haus genau so viel Heizwasser ankommt, wie benötigt. Vor allem für Heizkörper, die weit entfernt vom Heizkessel installiert sind, ist das wichtig. Der hydraulische Abgleich funktioniert so: Per Heizlastberechnung wird ermittelt, wie gut die Dämmung des Gebäudes ist. Dabei berechnen die Fachleute, wie viel Wärme jeder einzelne Raum braucht, also welchen Bedarf an Wasserdurchfluss jeder einzelne Heizkörper hat. An den Ventilunterteilen der einzelnen Heizkörper lässt sich das voreinstellen. Des Weiteren prüfen die Technikerinnen und Techniker, wie hoch der Druck der Heizungspumpe sein muss, damit sich die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt.

Ist die Anlage schließlich hydraulisch abgeglichen, regelt die Heizungspumpe die umgewälzte Wassermenge automatisch nach unten. Oft lässt sich in diesem Zuge die Vorlauftemperatur senken, das spart Energie und Geld.

Wichtig: Beim hydraulischen Abgleich sollte stets das etwas aufwändigere Berechnungsverfahren B zum Einsatz kommen – und nicht das Schätzverfahren A. Für Eigentümerinnen und Eigentümer größerer Gebäude mit sechs und mehr Wohneinheiten ist das Berechnungsverfahren B sogar Pflicht. Die Fachleute sind dazu verpflichtet, die Berechnungsunterlagen schriftlich zu dokumentieren und diese den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern auszuhändigen.

Heizungspumpe und Rohre unter der Lupe

Die Heizungspumpe sorgt dafür, dass das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern gelangt. Ist das Gerät veraltet oder nicht geregelt, kann es leicht zum Stromfresser werden. Deshalb prüfen die Fachleute beim Heizungscheck auch, ob die alte Heizungspumpe eventuell ausgetauscht werden muss. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen rund 90 Prozent weniger Strom als herkömmliche Pumpen und sparen dadurch 50 bis 150 Euro Stromkosten pro Jahr.

Eine gute Dämmung der Armaturen und Rohre hilft ebenfalls, Energie zu sparen. Bei schlecht gedämmten Rohren geht viel Heizenergie verloren. Fachleute empfehlen, ein Rohr mindestens so dick einzupacken, wie der Durchmesser des Rohres selbst ist.

Frühzeitig um Termin kümmern

Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können die Prüfung ihrer Heizungsanlage mit einem bereits vereinbarten Termin wie beispielsweise der Heizungswartung, der Feuerstättenschau oder dem Kaminkehrtermin kombinieren. Es ist auch erlaubt, sich die Prüfung während eines hydraulischen Abgleichs bestätigen zu lassen. Mit Blick auf die Fristen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich frühzeitig um einen Termin zum Heizungscheck zu kümmern.

- Einbau im Oktober 2009: Prüfung musste bis September 2025 erfolgt sein.

-

News

News

12.02.2026

Heizkostenprognose 2025: Trotz sinkender Energiepreise sind steigende Kosten zu erwarten

Kältere Heizperiode sorgt für Mehrverbrauch

Die Heizperiode 2025 war spürbar kälter als 2024. Geht man von einem linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und Heizenergieverbrauch aus, ergibt sich ein Verbrauchsanstieg von rund +11,6 Prozent. Während die Preise für Gas (-1,6 %), Strom (-2,1 %) und Heizöl (-8,2 %) im Mittel sogar gesunken sind, überkompensiert der höhere Verbrauch durch die niedrigeren Temperaturen diesen Effekt. Lediglich Fernwärme verzeichnet einen leichten Preisanstieg von +1,5 Prozent. Die höchsten Kostensteigerungen entfallen damit auf Fernwärme (+13,2 %), gefolgt von Gas (+9,7 %) und Strom (+9,2 %). Heizöl steigt nur moderat um +2,4 Prozent.

Baden-Württemberger müssen mit höchstem Kostenanstieg rechnen

Die Prognose zeigt deutliche regionale Unterschiede, die durch unterschiedliche Witterungsbedingungen entstehen:

Bundesländer: Während Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg mit einem Kostenanstieg von +14,2 Prozent, in Sachsen mit +13,3 Prozent und in Sachsen-Anhalt mit +12,2 Prozent rechnen müssen, fällt die Kostensteigerung in Schleswig-Holstein mit +2,8 Prozent am geringsten aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (+5,8 %) und Niedersachsen (+5,9 %) sind vergleichsweise niedrigere Kostensteigerungen zu erwarten.

Städte: Kiel (+0,7 %), Solingen (+2,7 %) und Oberhausen (+2,9 %) gehören mit einem vergleichsweise geringen Kostenanstieg zu den Gewinnern. Karlsruhe (+21 %), Halle (Saale) (+14,8 %) und Dresden (+14,6 %) müssen dagegen mit einer deutlichen Kostensteigerung für die Heizkosten rechnen.

Digitale Lösungen helfen beim Sparen

„Unsere Heizkostenprognose zeigt auch in diesem Jahr wieder, wie entscheidend ein transparenter Überblick über den eigenen Verbrauch ist – denn Messen schafft Bewusstsein“, betont Matthias Hartmann, CEO von Techem. „Um Kosten und Verbrauch nachhaltig zu reduzieren, setzen wir auf technologische Innovationen […].“ Eine Techem-Umfrage zu Jahresbeginn unter 2.000 Mietenden zeigt: Energiesparen ist ein wichtiges Thema für die Deutschen: 65 Prozent der Befragten haben sich vorgenommen, ihren Energieverbrauch in diesem Jahr zu senken. Besonders gefragt sind dabei digitale Lösungen, die für mehr Transparenz beim Energieverbrauch sorgen. 68 Prozent gaben an, dass sie eine App nutzen würden, um Heizkosten zu sparen. Kostensenkung bleibt dabei der wichtigste Treiber: 91 Prozent der Befragten wollen Energie sparen, um Heiz- und Stromkosten zu reduzieren. Aber auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: 58 Prozent nennen den Schutz der Umwelt als Motivation. Diese ist im Westen Deutschlands (60 %) etwas ausgeprägter als im Osten (47 %).

Informationsdefizit beim Energieverbrauch

Die Umfrage zeigt auch: Viele Mietende haben keinen klaren Überblick über ihre Heizkosten und ihren Verbrauch. 32 Prozent wissen nicht, wie hoch ihre Heizkosten sind und nur 15 Prozent können ihren Heizenergieverbrauch sehr gut nachvollziehen. 41 Prozent haben lediglich einen ungefähren Überblick. „Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Transparenz und digitale Unterstützung entscheidend sind, um Verbraucherinnen und Verbraucher beim Energiesparen zu unterstützen. Wer seinen Verbrauch kennt, kann gezielt handeln – das ist gut für den Geldbeutel und das Klima“, sagt Matthias Hartmann, CEO von Techem.

-

News

News

05.02.2026

Kommunale Wärmeplanung: Was Eigentümer beachten sollten

Nach dem Wärmeplanungsgesetz müssen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ihren Wärmeplan bis zum 30. Juni 2026 vorlegen, kleinere Kommunen bis zum 30. Juni 2028. Immer mehr Städte und Gemeinden in Deutschland arbeiten daher an ihrer kommunalen Wärmeplanung. Laut Angaben der Deutschen Energieagentur hatten Ende 2025 deutschlandweit 8 Prozent der Kommunen ihre Wärmeplanung abgeschlossen, weitere 45 Prozent sind derzeit damit beschäftigt, die Planung zu erstellen. Ob und wann ein Wärmenetz dann tatsächlich gebaut oder erweitert wird, hängt allerdings von den Plänen der Wärmeversorger ab.

Hat die Gemeinde mit Ablauf der Frist keinen Wärmeplan aufgestellt, gelten die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (§ 71 ff. GEG). Eigentümer dürfen dann nur noch neue Heizungen einbauen, die 65 Prozent der erzeugten Wärme aus erneuerbaren Energien gewinnen.

Grundstücksbezogene Gebietsausweisung folgt auf fachliche Wärmeplanung

Hat eine Kommune ihre Wärmeplanung bereits vor Ablauf der gesetzlichen Frist erstellt, führt dies für Eigentümer nicht automatisch zu konkreten rechtlichen Folgen. Die fachliche Wärmeplanung zeigt zunächst nur, wie eine Stadt oder Gemeinde künftig klimaneutral mit Wärme versorgt werden kann und welche Gebiete sich grundsätzlich für Fern-, Nahwärme oder dezentrale Lösungen eignen. Sie bildet damit die strategische Grundlage für technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudien und die daraus abgeleitete Ausbauplanung der Stadtwerke.

„Entscheidend ist vielmehr, ob die Kommune auch grundstücksbezogen konkrete Gebiete als Fernwärmegebiete ausgewiesen hat“, so von Möller. Eine solche Ausweisung erfolgt in Form einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder einer Allgemeinverfügung. Nur dann greifen die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zum Anteil erneuerbarer Energien und zwar bereits einen Monat später – auch wenn die gesetzliche Frist noch nicht abgelaufen ist.

So hat beispielsweise Bonn bereits öffentlich über die kommunale Wärmeplanung informiert, aber bisher keine Gebiete ausgewiesen. Hieraus ergibt sich keine Handlungspflicht. Einige Städte, etwa Augsburg, weisen in ihren Wärme-Ausbaukarten bereits aus, welche konkreten Grundstücke an die Fernwärme angeschlossen werden können. Dort gelten die erwähnten Vorgaben des GEG bereits.

Anschluss- und Benutzungszwang muss Kommune separat beschließen

Manche Kommunen haben einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme festgelegt. Dies erfolgt in der Regel durch Landes- oder Kommunalrecht, beispielsweise durch eine kommunale Satzung. Dann sind Eigentümer in der Regel verpflichtet, die Fernwärme abzunehmen. Allerdings wird häufig die Möglichkeit eingeräumt, sich von der Pflicht befreien zu lassen. Wer bereits vorher eine gebäudebezogene Heizung hat, die auf erneuerbaren Energien basiert, kann so unter Umständen eine Befreiung vom Anschlusszwang mit der Kommune beantragen.

„Falls bei Ihnen ein Anschlusszwang besteht und Sie schon eine Heizungsanlage haben, die die Vorgaben des GEG erfüllt, sollten Sie in einen Blick in die jeweilige Satzung werfen und prüfen, was Sie für die Erteilung einer Ausnahme tun müssen“, rät Dr. Sandra von Möller.

Vor- und Nachteile von Fernwärme

Fernwärme kann sich finanziell lohnen und klimafreundlich sein, hat jedoch auch ihre Tücken. Die Verbraucherzentrale fasst die Vor- und Nachteile von Fernwärme zusammen.

Die Vorteile im Überblick

- Platzersparnis & geringer Aufwand: Da weder ein eigener Heizkessel noch Lagerflächen für Brennstoffe benötigt werden, entfallen hohe Initialkosten. Zudem müssen Sie sich nicht um die Wartung der Anlage, den Schornsteinfeger oder den Brennstoffeinkauf kümmern.

- Ökologischer Mehrwert: Fernwärme trägt zum Klimaschutz bei, da sie oft auf Kraft-Wärme-Kopplung sowie industrieller Abwärme basiert. Da auch der Anteil erneuerbarer Energien stetig steigt, lohnt sich ein Blick auf den spezifischen Energiemix Ihres Anbieters.

- Wirtschaftliche Attraktivität: Abhängig vom Anbieter können die Preise günstig sein, was Fernwärme zu einer kosteneffizienten Heizmethode macht.

- Finanzielle Förderung: Viele Kommunen und Stadtwerke unterstützen den Netzanschluss mit Zuschüssen, die je nach Gebäudegröße und Wärmebedarf meist zwischen 500 und 3.000 Euro liegen.

- Hohe Langlebigkeit: Im direkten Vergleich zu klassischen Heizsystemen zeichnen sich Fernwärmeübergabestationen durch eine deutlich längere Lebensdauer aus.

Die Nachteile im Überblick

- Fehlender Wettbewerb: Da Fernwärmenetze lokale Monopole bilden, gibt es keine Wahlmöglichkeit beim Anbieter. Ein Wechsel – wie etwa bei Strom oder Gas – ist nicht möglich, was besonders bei hohen Preisen problematisch sein kann. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) setzt sich hier bereits für Reformen ein.

- Langfristige Bindung: Ein Fernwärmeanschluss ist eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen über viele Jahre hinweg und bedarf daher einer sorgfältigen Abwägung.

-

News

News

29.01.2026

BG-Urteil: Untervermietung darf kein Instrument zur Gewinnerzielung sein

Notlage darf nicht ausgenutzt werden

In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte ein Mieter von seinem Untermieter eine Nettokaltmiete für eine möblierte Wohnung verlangt, die zeitweise mehr als 500 Euro über der Miete lag, die er selbst an seinen Vermieter zahlte. Der BGH hat deutlich gemacht, dass ein solcher wirtschaftlicher Vorteil mit dem Zweck der gesetzlichen Untervermietungsregelungen nicht vereinbar ist. „Der Bundesgerichtshof hat unmissverständlich klargestellt: Untervermietung dient dem Erhalt von Wohnraum und nicht der Gewinnerzielung“, erklärt die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz. „Viele Menschen sind auf Untervermietung angewiesen, weil sie auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Chance haben. Diese Notlage darf nicht ausgenutzt werden – weder von Vermietenden noch von Hauptmietenden.“

„Hochwertige Möblierung“ ist kein Freibrief

Besondere Bedeutung kommt der Entscheidung vor dem Hintergrund zu, dass es bislang keine gesetzlichen Vorgaben für Möblierungszuschläge gibt. Weder deren Berechnung noch eine Obergrenze sind geregelt, zudem besteht keine Pflicht zur gesonderten Ausweisung im Mietvertrag. Auch im vorliegenden Fall hatte der Mieter argumentiert, eine deutlich höhere Untermiete sei wegen einer angeblich „hochwertigen Möblierung“ gerechtfertigt. Zu Unrecht, so der BGH. Eine Möblierung ist kein Freibrief für beliebige Mietaufschläge. „Mit seiner Entscheidung setzt sich der BGH damit von einer Praxis ab, die der Deutsche Mieterbund seit Jahren insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten beobachtet: Immer häufiger werden Wohnungen oder einzelne Zimmer möbliert oder teilmöbliert vermietet, um die Mietpreisbremse zu umgehen und deutlich höhere Mieten zu verlangen. Das Urteil aus Karlsruhe ist eine sehr klare Absage an rein gewinnorientierte Vermietung auf Kosten Wohnungssuchender und zeigt auf, wie dringend eine gesetzliche Klarstellung ist“, so Weber-Moritz.

Gesetzesinitiative angekündigt

Positiv bewertet der Deutsche Mieterbund daher die angekündigte Gesetzesinitiative von Bundesjustizministerin Hubig, den Möblierungszuschlag künftig ausdrücklich im Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln, seine zulässige Höhe festzulegen und eine transparente Ausweisung im Mietvertrag vorzuschreiben. „Die geplante Reform ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um Schlupflöcher zu schließen“, fordert Weber-Moritz. „Der BGH hat heute ein wichtiges Signal gesetzt. Weder die Möblierung noch die Untervermietung dürfen zur Umgehung der Mietpreisbremse missbraucht werden, denn Wohnraum ist keine Ware zur maximalen Gewinnerzielung. Nun ist die Politik am Zug, dieses Signal in Gesetzesform zu gießen.“

Auch die Interessengemeinschaft „Haus & Grund Deutschland“ begrüßt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Untervermietungen. Vermieter dürfen ein Wohnraummietverhältnis ordentlich kündigen, wenn Mieter eine Wohnung ohne Erlaubnis und gewinnbringend untervermieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Untermiete die Grenze der Mietpreisbremse überschreitet.

„Untervermietung ist kein Geschäftsmodell. Das ist auch eine Frage der Fairness. Private Vermieter haben Pflichten, tragen Verantwortung und Kosten – sie dürfen nicht zusehen müssen, wie Dritte das Mietverhältnis betrügerisch missbrauchen“, kommentiert Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke.

[Bundesgerichtshof, 28.01.2026, Az. VIII ZR 228/23]

-

News

News

22.01.2026

Hausordnung vs. Helau: Was an Karneval rechtlich gilt

In Karnevalshochburgen wie in Düsseldorf, Köln und Mainz wird Nachbarn in der fünften Jahreszeit eine höhere Toleranzgrenze abverlangt. Dies gilt vor allem in der Nacht zum Karnevalsdienstag. Das Amtsgericht Köln zum Beispiel lässt in einem Urteil die Frage offen, ob in dieser Nacht – wegen der Brauchtumspflege – die gesetzlichen Ruhezeiten überhaupt gelten: Zumindest kann ein Gastwirt nicht belangt werden, wenn in dieser Nacht nach 1 Uhr laute Musik aus seiner Kneipe dringt.

Nicht zu viele Narren beherbergen

Wer während der närrischen Zeit Freunde in seiner Wohnung aufnimmt, muss darauf achten, dass sie nicht überbelegt ist. Wer dabei nicht in der Wohnung ist, und seine vier Wände Gästen zur Verfügung stellt, muss zudem seinen Vermieter vorab um Erlaubnis fragen. Wer hingegen einen oder mehrere Narren in seinem Gästezimmer unterbringt beziehungsweise ein Zimmer für sie frei macht und selbst in der Wohnung wohnen bleibt, benötigt hierfür keine Erlaubnis. Der IVD West bestätigt, dass ein solcher Besuch auch über längere Zeit (sechs bis acht Wochen) möglich ist.

Wann ist eine Wohnung überbelegt? Das richtet sich nicht nur nach der Mindestquadratmeterzahl (circa sieben Quadratmeter pro Person), sondern auch danach, ob die Wohnung in dieser Zeit über das übliche Maß abgenutzt wird.

Das große Saubermachen

Die Stadt beziehungsweise der Veranstalter des Karnevalsumzugs muss dafür Sorge tragen, dass unmittelbar nach der Veranstaltung die Straßen und Gehwege gesäubert werden.

Muss ein Eigentümer seine Fassade oder Einfahrt nach den närrischen Tagen säubern lassen, weil sich dort Wildpinkler entleert haben, so muss er selbst für die Kosten aufkommen. Es sei denn, er erwischt die Pinkler in flagranti und kann sie zur Rechenschaft ziehen.

Folgeschäden

Gerade in ländlichen Regionen verlaufen Stromleitungen entlang und über den Straßen. Werden diese durch die Wagen während eines Karnevalsumzugs beschädigt und fällt deswegen längere Zeit der Strom aus, dann haftet bei Privatpersonen niemand, wenn beispielsweise Vorräte in Kühlschrank oder Tiefkühltruhe verderben. Gastronomen und andere Gewerbetreibende können sich hingegen mit einer Geschäftsunterbrechungsversicherung gegen solche Schadensfälle versichern.

Wird bei Umzügen durch Wurfmaterial ein Fensterglas beschädigt oder geht es in die Brüche, haftet der Verursacher: in diesem Fall der Umzugsorganisator. Anders stellt sich die Situation dar, wenn sich die Bewohner aus dem Fenster lehnen und „Kamelle“ fordern. Gehen dabei die „Wurfgeschosse“ daneben und zerstören beispielsweise eine teure Vase, dann haftet der Bewohner, denn er hat sich bewusst der Gefahr ausgesetzt, dass die Naschereien in seiner Wohnung landen können.

Karnevalsdeko an Fenster und Fassade

Grundsätzlich gilt, dass Mieter ihre Wohnräume nach eigenen Wünschen schmücken dürfen. Der Immobilienverband Deutschland IVD West erläutert, dass Gleiches für angemietete Gärten gilt. Ist im Mietvertrag vereinbart, dass diese Grünfläche nicht von allen, sondern nur von einem Mieter genutzt werden darf, kann ihn dieser nach Lust und Laune schmücken. Wird die Fläche hingegen von allen Mietern genutzt, ist der Dekorateur verpflichtet, seinen Vermieter um Erlaubnis zu fragen. Zu den angemieteten Flächen zählt auch die Balkone: Ohne Vermietererlaubnis kann er die Brüstung zum Beispiel mit kletternden Clownspuppen bestücken. Will der Mieter dagegen an der Außenfassade Deko anbringen, muss er vorher seinen Vermieter fragen.

-

News

News

15.01.2026

Aktuelle Analyse: Wärmewende ist ökonomische Realität – Markt treibt Heizungstausch

Erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft

Ein zentrales Signal sind die Verkaufszahlen: Für 2025 werden rund 284.000 verkaufte Wärmepumpen erwartet, gegenüber etwa 230.000 neuen Gasheizungen. Erstmals ziehen Wärmepumpen damit am deutschen Heizungsmarkt an Gasheizungen vorbei. Auch das Handwerk unterstützt den Wandel: Installationsbetriebe bewerten Wärmepumpen drei Mal so häufig positiv wie Gasheizungen, Schulungen sind stark nachgefragt, Kapazitäten wurden ausgebaut.

Parallel verliert das Kostenargument an Gewicht. Wärmepumpen sind heute die günstigste Heiztechnologie im laufenden Betrieb. Ein durchschnittlicher Haushalt spart gegenüber einer Gasheizung mehrere hundert Euro pro Jahr, nicht zuletzt durch steigende CO₂-Kosten für fossile Energien. Nach der Preisspitze der Jahre 2022 bis 2024 sinken zudem die Anschaffungskosten, Hersteller rechnen mittelfristig mit Einsparungen von bis zu 40 Prozent.

Der Markt hat seine Entscheidung getroffen

Auch im Gebäudebestand erweist sich die Technik als geeigneter als ihr Ruf: Bereits jedes zweite Mehrfamilienhaus ist ohne größere Umbauten für Wärmepumpen geeignet. Flankiert wird die Entwicklung durch die kommunale Wärmeplanung, die für mehr als zwei Drittel der Bevölkerung bereits läuft oder abgeschlossen ist, sowie durch verbindliche EU-Vorgaben zum Ausstieg aus fossilen Heizungen bis 2040.

„Die Wärmewende ist keine fragile politische Absichtserklärung mehr, sondern eine ökonomische Realität“, erklärt Julia Hellmer, Projektmanagerin von co2online. „Der Markt hat seine Entscheidung längst getroffen.“

Gesellschaftliche Stimmung verändert sich

Laut der Bestandsaufnahme zur Wärmewende von co2online entpolarisiert sich die Wärmewende. Zwischen 2023 und 2024 sinkt die spaltende Wahrnehmung von Klima- und Heizthemen von 43 auf 27 Prozent. Die Debatte beruhigt sich, die Akzeptanz steigt. Erst vor diesem Hintergrund verändert sich nun auch die gesellschaftliche Stimmung. Die Heizungsfrage verliert an Schärfe, die Wahrnehmung von Klimathemen als spaltend nimmt ab. Immer mehr Menschen betrachten die Wärmewende nicht mehr als ideologisches Projekt, sondern als praktische Investitionsentscheidung (IKND, 2025). Auffällig ist dabei: Die Akzeptanz folgt dem Markt, nicht umgekehrt. Vertrauen entsteht, weil die Technologie funktioniert, verfügbar ist und sich rechnet.

Auch die Ergebnisse der aktuellen Pollytix-Umfrage im Auftrag von co2online bestätigen das gesellschaftliche Stimmungsbild. Sie zeigt einen deutlichen Fortschritt in der Wahrnehmung der Wärmewende: Es geht zunehmend nicht mehr nur um Akzeptanz, sondern um aktive Präferenz. Im Dezember 2025 ist die Wärmepumpe das Heizsystem der Wahl, bereits heute würde sich jede dritte Person in Deutschland für eine Wärmepumpe entscheiden (Juli 2023: 19 %).